Ciencia y Deporte. Vol. 9. No. 3, septiembre-diciembre, 2024, p.e292

Artículo original

Intensidad, frecuencia y tipo de actividad física en escolares adolescentes

Intensity, frequency and type of physical activity in adolescent schoolchildren

Intensidade, frequência e tipo de atividade física em adolescentes escolares

Indalecio Mujica Bermúdez1*![]() , Jaime Adrián Vargas Jerí1

, Jaime Adrián Vargas Jerí1![]()

1Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Perú.

*Autor para la correspondencia: indalecio.mujica@unsch.edu.pe

Recibido: 29/05/2024

Aceptado: 09/08/2024

RESUMEN

Introducción: la actividad física como acción corporal requiere del consumo de energía y es vital

para preservar las funciones del organismo y su práctica sistemática mantiene a la persona en un

estado homeostático y de bienestar.

Objetivo: identificar la intensidad, la frecuencia y el tipo de actividad física en escolares adolescentes.

Materiales y métodos: se emplearon diferentes métodos, con enfoque cuantitativo, nivel

descriptivo, diseño transeccional descriptivo. La muestra conformada por 1376 escolares adolescentes de

once provincias de la región Ayacucho y se aplicó el cuestionario de actividad física PAQ-A, obteniendo

un alfa de Cronbach 0.807, válido para el estudio.

Resultados: se obtuvieron datos del nivel de intensidad de actividad física durante los últimos

siete días de la semana: media (56.7 %) y durante la clase de Educación Física: media (72.9 %). La

actividad física frecuente durante la mañana: caminar hacia el colegio (49.1 %) y entrenar algún deporte

(25.2 %). En la tarde, la frecuencia con mayor regularidad es de 2 veces (33.1 %); en la noche, 2 veces

(33.4 %). El fin de semana, la frecuencia mayor es el día sábado (40.4 %). Sin embargo, un 12.7 % de

escolares no realiza durante el fin de semana. El tipo de actividad física colectiva practicada: voleibol, (18.22

%); fútbol (16.5 %); futsal (16.20 %); actividad física individual: caminar (18.20 %); correr (11.0 %);

danza/baile (5.5 %).

Conclusiones: los adolescentes escolares presentaron actividad

física de intensidad media, con

mayor frecuencia en la tarde y noche; el tipo de actividad de mayor práctica resalta jugar voleibol,

caminar, jugar fútbol y futsal; además, no se cumple las recomendaciones de la Organización Mundial de

la Salud.

Palabras clave: actividad física, actividad de ocio, adolescente.

ABSTRACT

Introduction: physical activity as a bodily action requires energy consumption and is vital to

preserve the functions of the body and its systematic practice keeps the person in a homeostatic state of

well-being.

Objective: to identify the intensity, frequency and type of physical activity in adolescent schoolchildren.

Materials and methods: different methods were used, with a quantitative approach, descriptive

level, descriptive cross-sectional design. The sample consisted of 1376 adolescent schoolchildren from

eleven provinces of the Ayacucho region and the PAQ-A physical activity questionnaire was applied,

obtaining a Cronbach's alpha of 0.807, valid for the study.

Results: data were obtained on the level of intensity of physical activity during the last seven days

of the week: average (56.7 %) and during Physical Education class: average (72.9 %). Frequent

physical activity during the morning: walking to school (49.1 %) and practicing a sport (25.2 %). In the

afternoon, the frequency with greater regularity is 2 times (33.1 %); at night, 2 times (33.4 %). On the

weekend, the highest frequency is on Saturday

(40.4 %). However, 12.7 % of schoolchildren do not do it

during the weekend. The type of collective physical activity practiced: volleyball, (18.22 %); soccer (16.5

%); futsal (16.20 %); individual physical activity: walking (18.20 %); running (11.0%); dance/dancing

(5.5 %).

Conclusions: school adolescents presented physical activity of medium intensity, more frequently

in the afternoon and at night; the type of activity most practiced is playing volleyball, walking,

playing soccer and futsal; in addition, the recommendations of the World Health Organization are not met.

Keywords: physical activity, leisure activity, adolescent.

RESUMO

Introdução: a atividade física como ação corporal requer o consumo de energia e é vital para

preservar as funções do organismo e sua prática sistemática mantém a pessoa em estado homeostático e

de bem-estar.

Objetivo: identificar a intensidade, frequência e tipo de atividade física em adolescentes escolares.

Materiais e métodos: foram utilizados diferentes métodos, com abordagem quantitativa,

nível descritivo, delineamento descritivo transecional. A amostra foi composta por 1.376

adolescentes escolares de onze províncias da região de Ayacucho e foi aplicado o questionário de atividade

física PAQ-A, obtendo-se um alfa de Cronbach de 0,807, válido para o estudo.

Resultados: foram obtidos dados sobre o nível de intensidade de atividade física nos últimos

sete dias da semana: média (56,7 %) e durante a aula de Educação Física: média (72,9%). Atividade

física frequente pela manhã: caminhar até a escola (49,1 %) e praticar algum esporte (25,2 %). À tarde,

a frequência com maior regularidade é de 2 vezes (33,1 %); à noite, 2 vezes (33,4%). No final de

semana, a maior frequência é o sábado (40,4%). Porém, 12,7% dos escolares não trabalham no final de

semana. O tipo de atividade física coletiva praticada: voleibol, (18,22 %); futebol (16,5 %); futsal (16,20

%); atividade física individual: caminhada (18,20 %); corrida (11,0%); dança/dança (5,5 %).

Conclusões: os adolescentes escolares apresentaram atividade física de média intensidade, com

maior frequência nos períodos vespertino e noturno; O tipo de atividade mais praticada destaca jogar

vôlei, caminhar, jogar futebol e futsal; Além disso, as recomendações da Organização Mundial da

Saúde não são cumpridas.

Palavras-chave: atividade física, atividade de lazer, adolescente.

INTRODUCCIÓN

El panorama mundial de la sociedad actual; especialmente, la población infantil y adolescente se enfrenta a un conjunto de problemas relacionados al cambio climático, la contaminación ambiental, la contaminación de información en las redes sociales, la mercadotecnia comercial nociva, estilos de alimentación poco saludables, violencia social, migración, desigualdad y estilos de vida sedentaria por el uso indiscriminado de dispositivos tecnológicos. La educación y alimentación de los infantes y adolescentes han mejorado en muchos países en la última década; sin embargo, evidencias con respecto a los indicadores de salud y bienestar en la etapa infantil y la adolescencia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) no se han avanzado positivamente. (OMS: notas descriptivas, 19 de noviembre de 2020).

Durante la última década, se ha incrementado el número de investigaciones que demuestran que la práctica constante de actividad física es el eslabón primordial para mejorar la salud de las personas en general, han transcurrido más de 40 años que la OMS promociona y recomienda la importancia de la actividad física como protector del bienestar corporal, de los procesos mentales, la interacción social y la regulación emocional; incluso para los aprendizajes escolares (OMS, 2021).

La evidencia científica demuestra que cada vez se está adoptando por estilos de vida sedentarios en la población infantil y adolescente y que, en etapas posteriores, traerá consecuencias a la salud corporal, mental y emocional (OMS, 2021). La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2019), señala que el 81 % de los adolescentes comprendidos entre los 11 a 17 años, no toma en cuenta las recomendaciones mundiales que la OMS establece para la práctica de actividad física. Al parecer la responsabilidad recae en los gobiernos de cada país que no promocionan políticas públicas que refrenden la importancia de esta forma de cultura física.

La OMS (2020) recomienda que en edades comprendidas entre 5 a 17 años deben realizar actividad física durante al menos 3 días a la semana con una duración de 60 minutos y de intensidad moderada a vigorosa; sin embargo, 3 de cada 4 adolescentes en promedio de 11 a 17 años no cumplen en la actualidad con esta recomendación. Precisa que, a mayor incremento de desarrollo económico de los países, se incrementa el número de personas sedentarias.

En Perú, un informe realizado por la Vigilancia de Indicadores Nutricional en la muestra de la Encuesta Nacional de Hogares del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (MINSA, 2021) reporta que cuatro de cada cinco peruanos realizan solo actividad física ligera lo que equivale a una práctica sedentaria. El Ministerio de Salud (MINSA, 2020) dio a conocer un informe técnico de actividad física en adultos peruanos comprendidos entre 18 a 59 años realizado entre los años 2017 y 2018; los resultados muestran que, a nivel nacional, el 61.9% de los encuestados presentaron actividad física baja. La actividad física baja fue mayor en mujeres (66.0 %). La actividad física moderada fue muy frecuente en el área rural (49.3 %).

En el contexto de la región Ayacucho, no se ha encontrado evidencias de investigaciones de amplia cobertura que reporten informes de niveles de actividad física en la población escolar. Se ha identificado un estudio de Cuárez y Eyzaguirre (2021) que reportan resultados de 28 % (56 estudiantes) con conductas sedentarias, 58 % (116 estudiantes) en nivel moderadamente Activo y 14 % (29 estudiantes) en nivel muy activo; el estudio en conclusión evidencia un nivel bajo de actividad física en estudiantes de educación primaria de tres instituciones educativas emblemáticas del distrito de Ayacucho. No se cuenta con información científica de los avances sugeridos por la OMS con relación a la práctica de actividad física en la población adolescente y la repercusión social, educativa y de salud en la región Ayacucho.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022) precisa que la actividad física es "cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el consiguiente consumo de energía. La actividad física hace referencia a todo movimiento […]" (OMS: notas descriptivas, 5 de octubre de 2022).

Una definición ampliamente citada es la de Caspersen, Powell y Cristenson (1985) que la consideran como "cualquier movimiento corporal realizado mediante los músculos esqueléticos y que resulta en un gasto de energía superior al metabolismo basal". (p.126). De Abajo y Márquez (2013) enfatizan que la actividad física es la energía manejada para el movimiento corporal; es el consumo de energía añadida que requiere el organismo para preservar las funciones vitales de la respiración, la digestión, la circulación de la sangre, entre otras.

La actividad física, desde la mirada de la percepción de sí mismo o de la corporeidad, según Vidarte et al. (2011) es aquella experiencia o vivencia expresada en conciencia del ser y de su cuerpo en acción, busca oportunidades de expresión de movimiento para generar actitudes positivas para la vida. El enfoque de los autores está direccionado a comprender que toda acción humana es intencionalidad emergente y que genera trascendencia hacia la mejora personal, a partir de interiorizar vivencias positivas que logran dar sentido la vida en la concepción de una corporeización emocional.

Las dos perspectivas de la actividad física como preventiva-terapéutica (OMS, 2021) y experiencia personal-ambiental (Vidarte et al, 2011) conlleva a una perspectiva de mayor arraigo personal, la perspectiva de la actividad física como vivencia corporeizada basada en la motricidad humana (Sérgio, 2006). Esta perspectiva toma en cuenta las dos anteriores, es decir, actividad física para la salud personal, la actividad física desde el contexto social y cultural y, la actividad física como vivencia personalizada y construcción permanente de uno mismo para encontrar bienestar personal, social, emocional y mental que favorezca en todas las dimensiones como ser humano.

La actividad física es medible mediante procedimientos variados, la más utilizada es el control de la intensidad o esfuerzo que despliega el cuerpo ante una actividad física determinada. Presenta dos dimensiones por analizar; primero, qué es intensidad física o esfuerzo físico y; segundo, qué características presenta tal intensidad para ser medido y catalogado en niveles. La intensidad en término general es el "grado de fuerza con que se manifiesta un agente natural, una magnitud física, una cualidad, una expresión, etc." (RAE, 2023). También es definida como el "grado de energía física desplegado por una persona" o "la cantidad de trabajo que se está realizando o la magnitud del esfuerzo requerido para realizar una actividad o ejercicio". (Servidor-alicante, 2023). Es un esfuerzo cualitativo que se manifiesta con cambios en la respiración, la frecuencia cardíaca y la fuerza muscular desplegada al realizar la actividad. La intensidad presenta cambios subjetivos en cada persona, porque el esfuerzo que se percibe es diferente, sobre todo, dependiendo de la experiencia, frecuencia y la condición física en que se encuentra; por tanto, el nivel de esfuerzo que se percibe puede ser diferente de una a otra persona cuando ejecuta la misma actividad.

La intensidad de una actividad física está condicionada por un conjunto de factores como el tipo de actividad, el tipo de contracción y fuerza muscular implicado, la velocidad de la acción, el tiempo y ritmo de la acción y el intervalo de descanso. Asimismo, los factores relacionados a la ejecución como a la edad, frecuencia de práctica, tiempo de ejecución, condiciones motivacionales y emocionales; y, sobre todo, el contexto ambiental donde se encuentra. Martínez et al. (2009) precisa que la intensidad de una actividad podría manifestar diferentes esfuerzos en dos personas de la misma edad, incluso la práctica de esfuerzo de una actividad varía de un día con respecto a otro; el horario de la práctica, si es en la mañana o en la tarde o noche. Por ello, una manera de identificar la intensidad de trabajo físico debería ser medida de manera personal con respecto a su respuesta funcional.

Ribeiro y Mota (2014) señalan que, para medir la actividad física, en la actualidad, se dispone de procedimientos objetivos y subjetivos. La evaluación objetiva se basa exclusivamente en las evidencias fisiológicas, como el consumo de energía o el esfuerzo físico; para ello, se utilizan técnicas de laboratorio o dispositivos externos. Entre las técnicas se encuentran la calorimetría directa o indirecta, Los cardiofrecuenciómetros, los podómetros, los acelerómetros, entre otros. Sirven para medir a una o unas cuantas personas; pero para poblaciones mayores resulta un costo alto y tiempo largo para obtener los resultados. En la actualidad, los podómetros y acelerómetros son de uso frecuente y su costo es accesible para un uso cotidiano; para medir a grandes muestras aun es costosa.

Los procedimientos subjetivos se basan en técnicas de encuesta, observación, auto reportes y entrevista; a la vez hacen uso de cuestionarios validados administrados o auto administrados, diarios de actividad física, cuestionario de entrevista, entre otros que fueron validados y reconocidos por la OMS como el IPAQ y el PAQ-A en diferentes versiones para escolares y adultos. Mediante los cuestionarios se evidencia las percepciones personales, la opinión, la experiencia o la forma cómo ha manifestado la intensidad de la actividad física realizada. El costo y tiempo de la aplicación es mínima, pero cabe la posibilidad de sesgos en la fiabilidad y validez de los contenidos y resultados, generando escasa precisión en los datos que se pueda recabar con respecto a la intensidad de actividad física realizada. El proceder mediante técnicas objetivas o subjetivas dependen de las intenciones de la investigación, la muestra representativa, el diseño metodológico y sobre todo la honestidad de los datos recabados (Ribeiro y Mota, 2014).

Los niveles de actividad física mediante la "prueba del habla", basado en los estudios realizados por Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) presenta los siguientes niveles de intensidad: a) baja o leve, puede hablar con facilidad y continuada mientras realiza la actividad (menos del 50 % de la frecuencia cardíaca máxima). Escasa sudoración y control postural; b) media o moderada, puede hablar, pero no mantener una conversación fluida, porque requiere pausar para oxigenar el organismo; puede hablar, pero no cantar durante la actividad. La frecuencia cardíaca aproximada de 70 %. Sudoración regular y control del equilibrio corporal y; c) alta o vigorosa, puede decir más que unas pocas palabras sin hacer una pausa para respirar. La frecuencia cardíaca es mayor a 70 %. Sudor exagerado, descoordinación muscular y sensación de pérdida del equilibrio corporal.

Rojas et al. (2020) proponen niveles de actividad física basado la asociación entre la "prueba de habla" y gasto energético en MET; siendo las siguientes: a) intensidad baja o ligera: cuando la persona realiza actividad física les permite conversar con fluidez sin interrumpir la actividad que está realizando, no acelera la frecuencia cardiaca ni llega a evidenciar sudoración importante. Involucra un gasto energético aproximado menor a 3.3 MET; b) intensidad moderada: cuando la persona realiza actividad física y exige la respiración más de lo normal que no afecta la capacidad de conversar, aumenta la frecuencia cardiaca y el gasto energético requerido oscila entre 4-8 MET; c) intensidad vigorosa: cuando la persona realiza actividad física dificulta la conversación fluida durante la actividad; exige obtener gran parte de la energía de fuentes anaeróbicas y genera un trabajo metabólico sobre el umbral anaeróbico. Hay una aceleración del pulso por encima del 85% de la frecuencia cardiaca máxima, un gasto energético mayor a 8.0 MET.

Las razones que motivan desarrollar la investigación están sustentadas; por un lado, que la mayoría de países del mundo no cumplen con las recomendaciones de la OMS (2019) de disminuir los niveles altos de sedentarismo en la etapa infantil y de la adolescencia (81% de escolares comprendidos entre los 11 a 17 años). Por otro lado, no se ha identificado evidencias de estudios amplios sobre niveles de actividad física en escolares adolescentes peruanos; asimismo, tampoco hay evidencia de estudios de envergadura en la región Ayacucho.

El objetivo de la investigación es identificar los niveles de actividad física de escolares adolescentes de la región Ayacucho. Específicamente, medir la intensidad de actividad física semanal y en la clase de educación física, la frecuencia de práctica de actividad física semanal y los tipos de actividad física frecuente. Los resultados servirán para proponer, mediante otros estudios experimentales, programas de motricidad que favorezcan la comprensión de sí mismo y el cultivo de hábitos por la actividad física como mecanismo preventivo y de salud integral para el escolar adolescente.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio abordó el enfoque cuantitativo, de tipo básico por el aporte teórico para una mayor comprensión de fenómenos sociales (práctica de actividad física) en su contexto y realidad natural. El nivel de investigación fue no experimental descriptivo, "conocida como la investigación estadística, se describen los datos y características de la población o fenómeno en estudio tal y como son. Tiene como objetivo central la descripción de los fenómenos". Durante el estudio se procedió al uso del método estadístico, se recogió y organizó datos derivados de las encuestas a ciertas características relacionadas a las dimensiones del estudio. Se utilizó el diseño transeccional descriptivo de diferencia de grupos, quienes definen que "en estos casos el investigador busca describir variables y/o establecer diferencias entre grupos en un momento único". (p. 75). El diseño permitió recoger datos de los escolares en variados contextos culturales, edades y grado de estudio de once provincias de la región Ayacucho.

Participantes

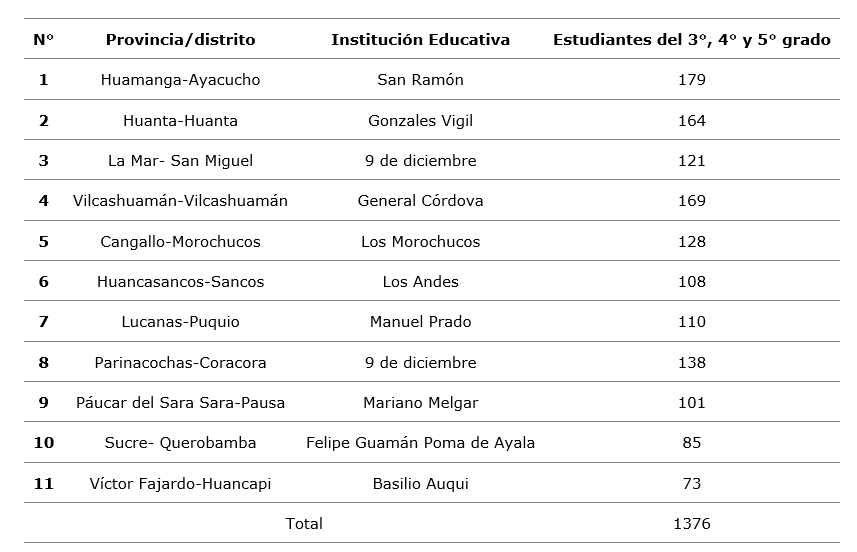

La población estuvo constituida por 12,031 estudiantes de educación secundaria de once provincias de la región Ayacucho. La muestra conformó 1376 (11.44 %) estudiantes del 3°, 4° y 5° grado de educación secundaria de 11 instituciones educativas representativas de cada una de las once provincias de la región Ayacucho.

Tabla 1. - Muestra de estudiantes encuestados

Fuente: Escale. Minedu-2022.

Instrumento

Se aplicó el Cuestionario de Actividad Física para Adolescentes denominado PAQ-A (Physical Activity Questionnaire for Adolescents) que valoró la actividad física de adolescentes de Canadá y refrendado por la OMS para la aplicación en otros países. Mide los niveles de actividad física durante los últimos siete días de la semana en actividades realizada por escolares, aplicable para edades entre los 13 a 18 años. Está compuesto por nueve preguntas que valoran diferentes aspectos de la actividad física realizada por el estudiante en diferentes momentos durante el día.

El instrumento fue adaptado tomando en cuenta otro estudio, en función de las actividades físicas socio culturales de los escolares de la región Ayacucho. El significado de los niveles de actividad física estuvo basado en la prueba del habla del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades); se cambió de forma la pregunta 1, referido a los tipos de actividad física de acuerdo a la realidad del estudio; la pregunta 7 fue eliminada por considerar que repite las respuestas de las preguntas anteriores y genera confusión a los encuestados. Se realizó la prueba piloto a 169 escolares de 3°, 4° y 5° grado de educación secundaria que no forman parte de la muestra de estudio. La confiabilidad alfa de Cronbach, alcanzó el valor ,807 considerado como "Bueno"

La investigación se desarrolló durante los meses de junio a setiembre (recojo de datos de la muestra) del año 2022 y se aplicó la encuesta en el aula de cada institución educativa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados descriptivos de la actividad física practicada de los escolares de la región Ayacucho se presentan en tres dimensiones:

Dimensión 1. Intensidad

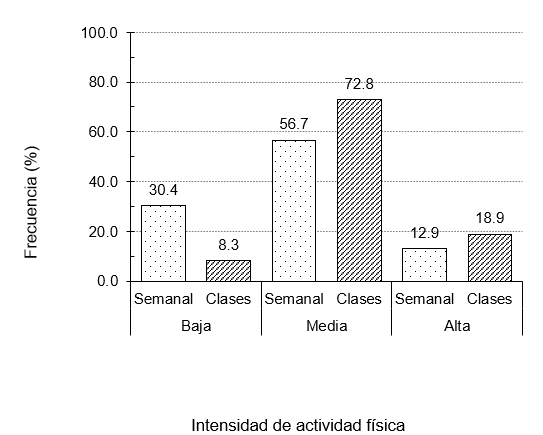

Fig. 1. - Comparación: intensidad de actividad física durante los sietes días de la semana y

durante la clase de educación física en escolares de la región Ayacucho

La figura 1 muestra que, la comparación entre el nivel de intensidad de actividad física en ambos contextos fue de intensidad media con 56,7 % (en el transcurso de los siete días de la semana) y 72,8 % (durante la clase de educación física) practicada por los escolares de la región Ayacucho (Figura 1).

Dimensión 2. Frecuencia

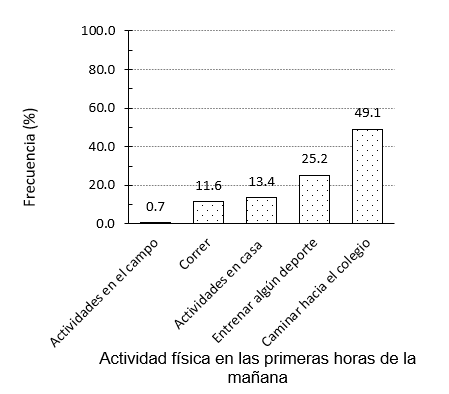

Fig. 2. - Comparación: tipos de actividad y frecuencia durante las primeras horas de la mañana

en escolares de la región Ayacucho

La figura 2 muestra que, caminar hacia el colegio (49,1 %) es la actividad física más frecuente practicada durante las primeras horas de la mañana por los escolares de la región Ayacucho (Figura 2).

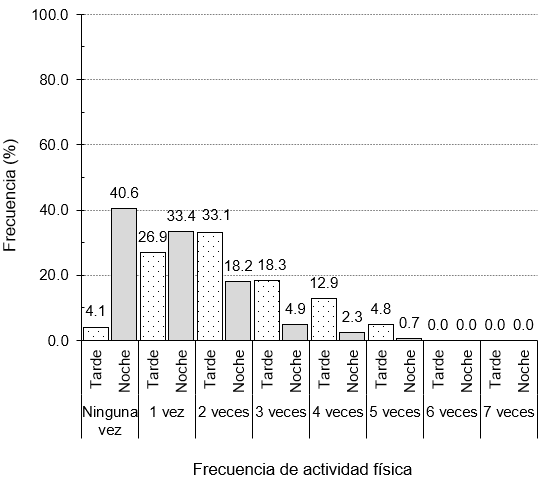

Fig. 3. - Comparación: frecuencia de actividad física durante la tarde y la noche en escolares de

la región Ayacucho

La figura 3 muestra que, la frecuencia de actividad física practicada con mayor regularidad es de 2, 1 y 3 veces durante la tarde con (33,1 %; 26,1 %; 18,2 %) respectivamente y de 2 a a veces durante la noche (33,4 %; 18,2 % respectivamente). Sin embargo, un 40,6 % de los escolares no practica actividad física durante la noche. Asimismo, entre 6 y 7 veces a la semana, ningún escolar reporta practicar actividad física durante la tarde o la noche (Figura 3)

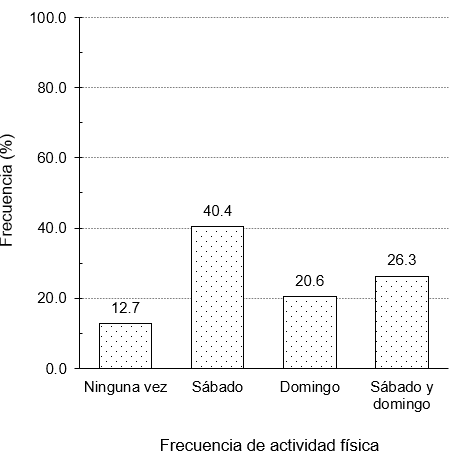

Fig. 4. - Comparación: frecuencia de actividad física durante los días sábado y domingo

en escolares de la región Ayacucho

La figura 4 muestra que, el día más frecuente para practicar actividad física es el día sábado (40,4 %). Sin embargo, un 12,7 % de escolares no lo realiza durante el fin de semana (Figura 4)

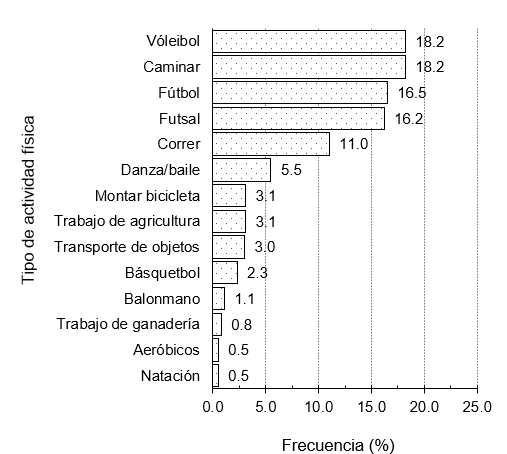

Dimensión 3. Tipo

Fig. 5. - Tipo de actividad física practicada con mayor frecuencia durante los últimos siete días

en escolares de la región Ayacucho

La figura 5 muestra que, las actividades físicas deportivas de naturaleza colectiva de mayor frecuencia y práctica son el vóleibol, el fútbol y el futsal; mientras que las actividades físicas de naturaleza individual son el caminar, correr y danzar/bailar (Figura 5).

Los resultados obtenidos, con respecto a la intensidad de actividad física, muestran que los niveles durante los últimos siete días de los estudiantes se ubicaron en intensidad baja 30,4 %; intensidad media 56,7 %; intensidad alta 12,9 %; asimismo, durante la clase de Educación Física, se ubicaron en intensidad baja 8,3%; intensidad media 72,9 %; intensidad alta 18,9 %. Al comparar con otras investigaciones, Rodríguez et al. (2020) demostraron que al analizar 40 documentos científicos el 34% de adolescentes (10 a 17 años) ecuatorianos son inactivos, el 38,1 % es irregularmente activo y menos de tres de cada diez son activos. Se podría deducir que existe una recurrencia de inactividad física y sedentarismo permanente, incrementándose a medida que se incrementa la edad de los escolares, al igual que nuestros resultados. Esta similitud podría explicarse que, los estudiantes que cursan el 5° grado de secundaria tienden a practicar menos actividad física por dedicarse a otras actividades académicas que les demanda tiempo prepararse para postular a la universidad o a una instancia superior; también, por el interés de las reuniones entre amigos y, temporalmente, la actividad física puede ser menos importante; sin embargo, hay un grupo que encuentra en la actividad física un espacio para la convivencia social y una forma de comunicación de sus condiciones físicas a los demás. Un aporte diferente es la de Mateo-Orcajada et al. (2021), quienes hallaron que la frecuencia y duración de práctica de actividad física de los escolares eran determinados por sus padres y madres. Los hallazgos resultan importantes para saber hasta qué punto el entorno familiar es una condicionante de promoción de la práctica de actividad física en los escolares. Culturalmente, en el contexto de estudio no se ha reportado información al respecto, podría ser motivo de estudio posterior.

Comparando el estudio con Portela y Vidarte (2019) evidenciaron en una población escolar de colombianos, niveles de actividad física moderada a baja debido a que la población frecuentaba ver la televisión, uso de la computadora y dedicar tiempo a los videojuegos; el contexto descrito tiene una tendencia similar entre baja a moderada. Es importante recalcar que las vivencias de los escolares en Ayacucho, Perú; no difieren del contexto de la población de Popayán, Colombia; la mayoría de escolares encuestados cuentan con un dispositivo móvil de uso de gran parte del día y la utilizan con frecuencia disponiendo hasta seis horas (Morales et al., 2016).

En Perú, estudios desarrollados en escolares de 4° y 5° grado de secundaria de Puno (Mamani et al., 2017; Mamani, 2019) encontraron que el nivel de actividad física, se ubicaron en los niveles moderado a bajo; se podría establecer la práctica de actividad física no cumple con los niveles que recomienda la OMS (2021). Mientras que Morales et al. (2016) demostró que los adolescentes muestran un nivel alto de actividad física en 59 % y entre moderado y bajo 41 %. Los estudios mencionados, permiten evidenciar que la práctica de actividad física en parte de la población escolar peruana no ha mejorado sustancialmente, se percibe la no relevancia del hábito vida a la actividad física.

El Currículo Nacional de la Educación Básica (MINEDU, 2016) norma que los estudiantes de secundaria deben aprender la competencia "Asume una vida saludable"; implica adquirir una mejora de su calidad de vida (práctica de actividad física, posturas corporales adecuadas, alimentación saludable e higiene personal y del ambiente, basado en el contexto sociocultural y ambiental). Sin embargo, los factores del nivel bajo y moderado de actividad física en las clases de educación física es el tiempo de práctica (80 minutos semanales). En tal sentido, en las clases de educación física la tendencia es de nivel moderado a bajo; se colige que la actividad física, como parte inherente al ser humano, no es un estamento proactivo en los escolares de la región Ayacucho; algunos deportes implican intensidad más alta que otras.

Una comparación de carácter retrospectivo y prospectivo, necesariamente no generalizable y que podría sustentar un panorama a largo plazo, es el estudio de Rodríguez-Fernández, et al. (2021) al concluir que un 68,65% de estudiantes universitarios cubanos presentaron un nivel bajo de actividad física, ante las hipótesis de hábitos de actividad física basado en sus experiencias escolares y la prioridad por la actividad académica cognitiva que la actividad física. Estas aseveraciones tienen implicancias en los hábitos y costumbres de los escolares ligados a experiencias anteriores y podrían ser predictores de comportamientos sociales en los estudiantes a lo largo de su formación escolar, universitaria y desempeño profesional.

Los resultados, con respecto a la frecuencia de actividad física durante los últimos siete días de la semana, durante las primeras horas de la mañana, las actividades físicas frecuentes practicadas son caminar y entrenar algún deporte. Otras actividades son labores en casa, correr y realizar actividades en el campo. Durante las tardes, realizaron actividad física de dos veces en promedio. Durante las noches, la práctica disminuye sustancialmente. Durante los fines de semana prefieren realizar el día sábado. Comparando los resultados de nuestro estudio con los de Rodríguez et al. (2021), una muestra representativa de escolares españoles evidencia que el 86,4 % realiza actividad física fuera del colegio, asimismo, son los varones más activos que las mujeres. Marambio et al. (2020) evidenciaron niveles de actividad física fuera y dentro del colegio en escolares chilenos que, las mujeres realizaron mayor actividad física que los varones; del mismo modo, los días sábados, los escolares practicaron más actividad física. Esta comparación permite deducir que, durante las horas de la mañana, realizan escasa actividad física y dedican las horas a actividades académico-cognitivas; son las tardes que un grupo mayor de estudiantes dedican entre dos a tres días, sobre todo, a actividades de entrenamiento deportivo o de recreación deportiva. Los sábados es el día de mayor frecuencia de práctica.

Las recomendaciones de la OMS (2021) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2019) no se cumplen en los adolescentes participantes en los diversos estudios en la frecuencia y la intensidad de práctica, predominando la tendencia de nivel entre moderada a baja. Los factores como: mayor edad, ser mujer, tener un nivel socioeconómico entre bajo y medio, vivir en espacios no favorables para la práctica de actividad física, no practicar actividades deportivas extraescolares y estar disconforme con la imagen corporal son factores predictores de un nivel de actividad física baja. (Jiménez et al., 2021); pero, reportó asociación positiva con la calidad de vida, autoestima, horas de sueño nocturno y el consumo máximo de oxígeno.

Los resultados referidos al tipo de actividad física practicada durante los últimos siete días de la semana, presentaron preferencias por las actividades deportivas colectivas: vóleibol, el fútbol y futsal; en las individuales; caminar, correr y danzar/bailar. Estas prácticas presentan experiencias parecidas en una muestra de escolares chilenas que prefieren el baile y el fútbol en los varones (Marambio et al., 2020).

Las actividades físicas colectivas de los escolares adolescentes tienen fines recreativos, por ello, evidenciaron intensidad moderada; mientras que las actividades individuales como correr, requiere mayor esfuerzo físico presentaron intensidad moderada a vigorosa; por tanto, el tipo de actividad física podría considerarse como un predictor de salud y bienestar corporal. Las múltiples manifestaciones corporales que existe en la sociedad actual, aportará beneficios positivos a la salud corporal (prevención y tratamiento de enfermedades), mental (regulador de problemas asociados a la depresión, ansiedad, demencia, etc.), social (mayor comunicación y empatía con los demás), emocional (control y expresión de actitud positiva mediante la regulación emocional) y académico (ayuda a una mayor irrigación sanguínea a nivel cerebral y producción de hormonas que ayudan a mejorar la atención y la memoria) Rodríguez (2020).

La práctica habitual de actividad física, produce energía somática que regula el equilibrio entre el cerebro y la postura corporal; Mantovani et al. (2021) fundamentan la relevancia de la actividad física en la salud; pero, en los espacios escolares el tema de la salud todavía es una agenda por trabajar.

La fortaleza de la investigación se sustenta en la participación de una muestra de 1376 (11,44 %) de escolares de una población de más de 12,000 que representan a once provincias de la región Ayacucho. Pese a no haber medido y comparado la variable sexo, se incluyó saber el tipo de actividad física como aproximación a esta variable que por el tipo de práctica se puede suponer a que preferencia corresponde. De la investigación podrían surgir futuras investigaciones en la línea de la actividad física en la etapa escolar relacionados a rasgos conductuales sedentarios en la población escolar, las causas de la inactividad física en escolares, propuestas de estrategias sistémicas de intervención que generen hábitos por la práctica de actividad física, sobre todo, en los escolares que no se sienten motivados hacia estas prácticas, estudios relacionados al uso de rastreadores tecnológicos de actividad física y recursos digitales a lo largo del tiempo en los escolares sedentarios (Verswijveren et al. (2022). Los ejes temáticos podrían dar luces a la problemática de la inactividad física en la población escolar.

CONCLUSIONES

Los hallazgos del estudio y la comparación con otras investigaciones evidencian que no se cumple las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con respeto a la frecuencia e intensidad de actividad física en adolescentes escolares. El cerebro aprende a regular el organismo cuando se habitúa a una actividad física determinada. La frecuencia ofrece cambios sustanciales en el cuerpo como mejora de la condición física, mayor capacidad cardiovascular, fortalecimiento muscular, habilidades complejas, entre otros beneficios.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Caspersen, C., Powell, K., y Christenson, G. (1985). Physical activity, exercise, and physical fitness: Definitions and distintions for health-related research. Public Health Reports, 100(2), 126-131. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1424733/

De Abajo, S. y Márquez, S. (2013). Actividad física y salud. En Márquez, N. y Garatachea, N. Actividad física y Salud. Ediciones Díaz de Santos, S.A Libro electrónico. FUNIBER. https://www.academia.edu/41615733/ACTIVIDAD_F%C3%8DSICA_Y_SALUD

Jiménez Boraita, R., Gargallo Ibort, E., Dalmau Torres, J. M. y Arriscado Alsina, D. (2022). Factores asociados a un bajo nivel de actividad física en adolescentes de la Rioja (España), Anales de Pediatría, 96, (4), 2022, Pages 326-333, ISSN 1695-4033, https://www.analesdepediatria.org/es-factores-asociados-un-bajo-nivel-articulo-S1695403321001442

Mamani, A.A.; Fuentes, J.D.; Machaca, J.E. (2017). Actividad física en adolescentes https://doi.org/10.1016/j.anpedi.2021.02.011.escolares de la ciudad de Puno. Sportis Sci J, 3 (3), 525-541. DOI: https://doi.org/10.17979/sportis.2017.3.3.2015

Mamani, R. (2019). Actividad física en estudiantes del séptimo ciclo de la institución educativa secundaria Miguel Grau del distrito de Amantani Puno 2019. Tesis de pregrado. Universidad Nacional del Altiplano. Puno. http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/13145

Mantovani, Thiago Villa Lobos; MALDONADO, Daniel Teixeira; FREIRE, Elisabete dos Santos. A relação entre saúde e educação física escolar: uma revisão integrativa. Movimento (Porto Alegre), v.27, p. e27008, jan./dez. 2021. https://doi.org/10.22456/1982-8918.106792

Marambio Miranda, M., Núñez Fernández, T., Ramírez Guajardo, J., Ramírez Eyraud, P., Palma Leal, X. A., & Rodríguez-Rodríguez., F. (2020). Relación entre la actividad física escolar y extraescolar en estudiantes de escuelas públicas chilenas. Retos, 37, 393-399. https://doi.org/10.47197/retos.v37i37.72851

Martínez-Gómez D., Martínez-de-Haro, V., Pozo, T.; Welk, G.; Villagra, A; Calle, M.; Marcos, A. & Veiga, O. (2009). Fiabilidad y validez del cuestionario de actividad física PAQ-A en adolescentes españoles. Rev. Esp. Salud Publica [Internet]. 2009 Jun; 83( 3 ): 427-439. http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-57272009000300008&lng=es .

Mateo-Orcajada, Adrián; et al. Influencia del género, nivel educativo y práctica deportiva parentales sobre hábitos deportivos en escolares. Movimento (Porto Alegre), v. 27, e27057, ene./dic. 2021. https://doi.org/10.22456/1982-8918.109610

Morales Quispe, Juan, Añez Ramos, Roberto Jose, & Suarez Oré, Cesar Abraham. (2016). Nivel de actividad física en adolescentes de un distrito de la región Callao. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica, 33(3), 471-477. https://dx.doi.org/10.17843/rpmesp.2016.333.2312

OMS (2021). Directrices de la OMS sobre actividad física y comportamientos sedentarios. ISBN 978-92-4-003219-4 (versión electrónica). https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240014886

OPS (2019). Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030. Más personas activas para un mundo sano. Washington, D.C.: Organización Panamericana de la Salud; 2019. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/50904/9789275320600_spa.pdf

Portela-García, C.A. y Vidarte-Claros, A. (2021). Niveles de actividad física y gasto frente a pantallas en escolares: diferencias de edad y género. Univ. Salud. 2021;23(3):189-197. DOI: https://doi.org/10.22267/rus.212303.232

Ribeiro, J. y Mota, J. (2014). Métodos de investigación en actividad física: de la evaluación a la intervención. En Promoción de la actividad física en la infancia y la adolescencia. Generelo, E.; Zaragaza, J.; Julián, J. (2014). [Coords.]. Madrid. Imprenta Nacional del BOE.

Rodríguez-Fernández, J. E., Rico-Díaz, J., Neira-Martín, P. J., & Navarro-Patón, R. (2021). Actividad física realizada por escolares españoles según edad y género (Physical activity carried out by Spanish schoolchildren according to age and gender). Retos, 39, 238-245. https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.77252

Rodríguez-Rodríguez, J., y Reguant-Álvarez, M. (2020). Calcular la fiabilidad de un cuestionario o escala mediante el SPSS: el coeficiente alfa de Cronbach. REIRE Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 13(2), 113. https://doi.org/10.1344/reire2020.13.230048

Rojas, L. D; Rodríguez, I.; Rodríguez, K; Espinoza, I.; González, C.; Sacerio, I. & Angulo, C. M. (2020). Niveles de actividad física en estudiantes de enfermería. Revista Finlay, 10(4), 420-427. Epub 30 de diciembre de 2020. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S222124342020000400420&lng=es&tlng=es.

Sérgio, M. (2006). Motricidad Humana, ¿cuál es el futuro? Pensamiento Educativo, Revista De Investigación Latinoamericana (PEL), 38(1), 14-33. https://redae.uc.cl/index.php/pel/article/view/23935

Verswijveren, S. J. J. M., Abbott, G., Lai, S. K., Salmon, J., Timperio, A., Brown, H., Macfarlane, S., & Ridgers, N. D. (2022). Mediators of Effects on Physical Activity and Sedentary Time in an Activity Tracker and Behavior Change Intervention for Adolescents: Secondary Analysis of a Cluster Randomized Controlled Trial. JMIR mHealth and uHealth, 10(8), e35261. https://doi.org/10.2196/35261

Vidarte, J. A.; Vélez, C.; Sandoval, C. & Alfonso M. L. (2011). Actividad física: estrategia de promoción de la salud. Hacia la Promoción de la Salud, 16, (1), enero - junio 2011, págs. 202 218. http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v16n1/v16n1a14.pdf

Conflicto de intereses:

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Contribución de los autores:

Todos los autores han participado de forma activa en la redacción del trabajo y análisis de los documentos.

![]()

Esta obra está bajo una Licencia CreativeCommons (CC) 4.0. (CC BY-NC-SA 4.0) Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Copyright (c) 2024 Indalecio Mujica Bermúdez, Jaime Adrián Vargas Jerí