Ciencia y Deporte. Vol. 9. No. 3, septiembre-diciembre, 2024, p.e296.

Artículo original

La promoción de la activación física mediante infografías emitidas por gobiernos latinoamericanos

The promotion of physical activity through infographics issued by governments in Latin America

A promoção da ativação física por meio de infográficos emitidos por governos na América Latina

1Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ciencias de la Comunicación. Puebla, México

*Autor para la correspondencia: columbie.tkd@gmail.com

Recibido:29/05/2024

Aceptado:09/08/2024

RESUMEN

Introducción: la falta de activación física, es un estado que prevalece en 40 % de los adultos del

mundo. En el caso de algunos países de América Latina, este índice es cercano al 50 %.

Objetivo: caracterizar la promoción de la actividad física mediante infográficos que emiten los

gobiernos latinoamericanos con mayor índice de inactividad, 2020 y 2024.

materiales y métodos: diseño descriptivo, retrospectivo, no experimental y transversal. Se utilizó un

instrumento de 72 ítems, previamente validado por diez jueces; que permitió observar a 61 infografías emitidas

por ocho países latinoamericanos con menor índice de Activación Física.

Resultados: las infografías tienen una estructura balanceada entre imagen y texto. Utilizan

recursos visuales asequibles para quien los consulta. Los mensajes que se plasman, aunque se dirigen a

motivar a la población y dar a conocer los beneficios de la AF, se deja ver una tendencia por la salud

persecutoria en el contenido del mensaje.

Conclusiones: analizar las piezas comunicativas que los gobiernos emiten, permite construir

mensajes más efectivos en la promoción de la salud de los distintos sectores que integran a la

comunidad.

Palabras clave: activación física, infografía, comunicación para la salud, motivación, gobiernos latinoamericanos.

ABSTRACT

Introduction: The lack of physical activity is a condition that affects 40% of adults worldwide.

In some Latin American countries, this rate is close to 50 %.

Objective: To characterize the promotion of physical activity through infographics issued by

Latin American governments with the highest rates of inactivity, in the years 2020 and 2024.

Methods: Descriptive, retrospective, non-experimental, and cross-sectional design. An

instrument consisting of 72 items, previously validated by 10 judges, was used to analyze 61

infographics issued by eight Latin American countries with the lowest levels of Physical Activity (PA).

Results: The infographics have a balanced structure between images and text. They utilize

visual resources that are accessible to the audience. Although the messages expressed are aimed

at motivating the population and raising awareness of the benefits of PA, there is a tendency

toward persecutory health in the content of the message.

Conclusions: Analyzing the communication materials issued by governments allows for

the construction of more effective messages in promoting the health of various sectors within

the community.

Keywords: physical activation, infographic, health communication, motivation, Latin American governments.

RESUMO

Introdução: a falta de ativação física é um estado que prevalece em 40% dos adultos no mundo. No caso de alguns países latino-americanos, esta taxa está próxima de 50%.

Objetivo: caracterizar a promoção da atividade física por meio de infográficos emitidos pelos governos latino-americanos com maior taxa de inatividade, 2020 e 2024.

Métodos: Desenho descritivo, retrospectivo, não experimental e transversal. Foi utilizado um instrumento de 72 itens, previamente validado por 10 juízes; o que nos permitiu observar 61 infográficos emitidos por 8 países da América Latina com menor índice de Ativação Física.

Resultados: Os infográficos possuem uma estrutura equilibrada entre imagem e texto. Utilizam recursos visuais acessíveis a quem os consulta. Nas mensagens expressas, embora visem motivar a população e dar a conhecer os benefícios da AF, verifica-se no conteúdo da mensagem uma tendência para a saúde persecutória.

Conclusões: A análise das peças de comunicação que os governos emitem permite-nos construir mensagens mais eficazes na promoção da saúde nos diferentes sectores que compõem a comunidade.

Palavras-chave: ativação física, infográficos, comunicação em saúde, motivação, governos latino-americanos.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud [OMS] (2021), la poca o nula Actividad Física (AF) es el cuarto factor de riesgo para la mortalidad a nivel mundial, atribuyéndosele el 6% de las muertes a este nivel; este porcentaje que va por encima de otras condiciones como la hipertensión arterial, el exceso de glucosa en sangre o el alto consumo de tabaco. Asimismo, se considera como la causa principal de 1 de 4 de los cánceres de mama y de colon, el 27 % de los casos de diabetes y 3 de cada 10 de las cardiopatías isquémicas. También, tiene una relación directa en los niveles de obesidad en niños y adultos. Su incidencia es tal que, para la segunda década del siglo XXI, la OMS ya había destinado recursos económicos, y propuesto 20 medidas normativas con miras a que en 2030 el nivel de inactividad física se reduzca en un 30 % (OMS, 2019).

Se entiende como AF como el movimiento corporal consecuencia de la funcionalidad de los músculos esqueléticos, y que implica un gasto de energía del individuo. Aunque esta definición engloba una gran variedad de movimientos, la AF se caracteriza por ser estructurada y repetitiva; más bien su fin no es la competencia (Perea-Caballero et al., 2020) más bien es recreativa (Luarte Rocha et al., 2016; Monroy, Antón et al., 2018). De esta manera, la AF ha sido concebida, como una práctica que, si se efectúa de forma sistematizada y regular, tiene grandes beneficios para el desarrollo y la salud física (Gómez Figueroa, 2009) y mental (Calpa-Pastas et al., 2019; Peñarrubia-Lozano et al., 2021) en diversos tipos de grupos etarios y que presentan capacidades (Muñoz Hinrichsen y Martínez Aros, 2022) o condiciones diferentes (Valdez Méndez, 2015).

Siendo que, el sedentarismo es un problema de salud pública (Ladino Marín y Prada Penagos, 2024), la AF ha tomado relevancia para los gobiernos nacionales, quienes deben garantizar a su población gobernada, las condiciones pertinentes para tener una mejor calidad de vida; al mismo tiempo, serán estas instancias quienes se deberán realizar acciones concretas ante las consecuencias de la falta de AF, como el incremento de servicios de salud gratuitos o las campañas médicas que impliquen atender enfermedades derivadas de los bajos niveles de AF (García-Tascón et al., 2021).

De ahí que, resulte esencial que los gobiernos difundan información adecuada para que la comunidad conozca a la AF y el impacto que esta tiene en su vida cotidiana y en su estado de salud (Nogueira et al., 2021). Para ello, las campañas de promoción de la salud deben echar mano de soportes comunicativos que se pueden consultar en lugares públicos y en espacios digitales. Aunado a ello, estos recursos tendrán que integrar datos específicos que permitan educar a quienes los consultan, por lo que los mensajes que se utilicen serán comprensibles para cualquier ciudadano, independientemente de su nivel de alfabetización (Hernández-Fernández y Morera-Vidal, 2022). Un recurso que cumple con estos requisitos es el infográfico; que al ser una herramienta visual que proporciona información en menos de 5 segundos, se vuelve muy atractiva para quien la observa. Así, en los últimos años, muchos gobiernos nacionales han integrado a las infografías como parte de las formas de alcanzar la información a su población. Ejemplo de ello, fue su alto uso durante la pasada pandemia (Castillo-Esparcia et al., 2020).

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, el objetivo general de esta investigación fue caracterizar la promoción de la actividad física mediante infográficos que emiten los gobiernos latinoamericanos con mayor índice de inactividad, 2020 2024. Como objetivos específicos, se consideraron los siguientes: a) Describir los mensajes emitidos para la promoción de la Activación Física por gobiernos latinoamericanos; b) Delimitar los elementos que se incluyen en la estructura de las infografías observadas para la difunde la activación física.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó aplicando un diseño de tipo descriptivo, no experimental y retrospectivo, considerando que se revisaron aquellas piezas comunicativas publicadas entre 2020 y 2023; lo que llevó a una mera caracterización de estos recursos visuales en formato digital integrados en el muestreo. Fue un estudio de cohorte transversal, en tanto que se recuperaron los datos de una sola vez, durante el mes de mayo de 2024. Las variables de interés fueron la estructura de la infografía y el mensaje sobre activación física.

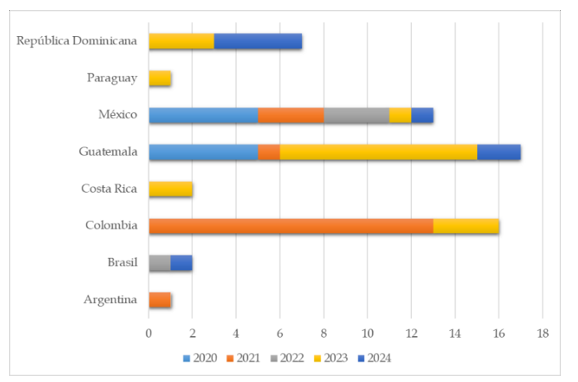

Se implementó un muestreo no probabilístico por bola de nieve, en tanto que se fueron ubicando los infográficos en los sitios electrónicos oficiales como páginas web o redes sociales de los gobiernos citados. Así, se recuperaron 59 infografías publicadas por los gobiernos latinoamericanos con menor nivel de activación física. La concentración de piezas observadas se aprecia en la Tabla 1.

Tabla 1. - No. de infografías recuperadas

Se utilizó como técnica cuantitativa el análisis de contenido, y la recopilación de los datos, se situó en una guía de observación previamente validada por un jueceo de diez expertos a través del Índice de Validez de Lashew; los ítems que se conservaron obtuvieron un Ratio de Validez de Contenido (CVR) de .62. Después de este proceso de validación, el instrumento quedó integrado por 72 reactivos. La observación implicó la identificación de la presencia de los ítems correspondientes a las variables y subvariables de interés que atienden a esta investigación. Los datos que se recopilaron en este proceso recibieron un tratamiento estadístico descriptivo mediante el programa SPSS, para, con ello, expresar los resultados a través de gráficos y tablas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Seis de cada diez unidades observadas se ubicaron en el sitio oficial de Facebook de los países incluidos en el estudio. México, Guatemala y República Dominicana son los gobiernos que utilizan estos espacios para socializar este tipo de recursos; y en el caso de México y Guatemala, utilizan otras redes sociales digitales como Instagram y X. Por su parte, Brasil, Colombia y Costa Rica, solo remiten sus publicaciones mediante su sitio web gubernamental. Esta estrategia de difusión de información que implementan dichos gobiernos se ve limitada, en tanto que actualmente, muchos ciudadanos se informan a través de espacios colaborativos virtuales (Benaissa Pedriza, 2018; Espinoza-Portilla y Mazuelos-Cardoza, 2020). Además, el 95% de las infografías son publicadas por alguno de los ministerios o secretarías que integran las estructuras gubernamentales de cada país; el resto, se aprecia como autor al gobierno de la nación México, con dos unidades, y Argentina, con una unidad.

En la figura 1, se aprecia con claridad que Guatemala es el país que más piezas públicas; asimismo, llama la atención que en 2023 y 2021, hay más socialización de este tipo de contenidos visuales. Es importante enfatizar que, no existe una periodicidad de publicación de estas piezas comunicativas, que es una forma de afianzar la atención y seguimiento de temáticas de parte de los ciudadanos que consumen este tipo de recursos de información (Universitat Oberta de Catalunya, s f. (Figura 1).

Fig. 1. - Concentración de infografías publicadas por año y país

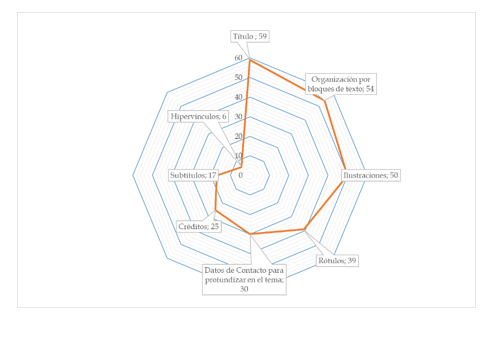

Como parte de las intenciones del estudio, se observó la estructura de las infografías incluidas en el estudio. En la figura 2, se concentran las características que se detectaron en los infográficos. En su totalidad, las piezas incluyen un título, el 92 % se organiza por unidades de información específica para abordar un tema, y el 85% incluye ilustraciones. El uso de hipervínculos o subtítulos, se incluye en menor medida alrededor del 28 %. Adicionalmente, para posicionar al infográfico, el 48 % de las piezas visuales incluye etiquetas relacionadas con el tema. Las etiquetas también conocidas como #hashtags más usadas son #ActivacionFisica, #cuituraGUATE, #CadaMinutoCuenta, #CadaPasoCuenta, o #JuevesdeNutricion. Los países que más etiquetas utilizan son México y Guatemala. En este sentido, resulta necesario que los gestores de información integren más elementos digitales que permitan que quienes consultan este tipo de recursos visuales, puedan profundizar en los temas expuestos, lo que aumenta la posibilidad de concientizar a las personas sobre la AF y evitar la infodemia (OMS, 2020), OMS Edición Médica, 2022 (Figura 2).

Fig. 2. - Elementos identificados en la estructura del infográfico

En cuanto al tipo de mensaje de la infografía, el 73 % fue de tipo informativo; mientras que el resto, su sentido fue de persuasión. Adicionalmente, por el contenido del mensaje, hay una tendencia por fomentar la AF como medio de preservación de la salud y prevención de enfermedades 8 de cada 10 piezas observadas. Este sentido informativo parece acertado, si se considera que los países analizados tienen un alto nivel de sedentarismo y la falta de AF puede constituir un problema de salud pública (Ladino Marín y Prada Penagos, 2024); de ahí que, se busque que los mensajes sobre AF que se comunican, realmente den a conocer al individuo la gravedad que un estilo de vida pasivo tiene para su vida en el corto, mediano y largo plazo. En contraste, países como Paraguay y Argentina, destinan los infográficos para mostrar los espacios físicos para la práctica regular de AF un infográfico por país, para mostrar las ciclovías, las ciclo-rutas y la modificación y creación de parques que los gobiernos han creado durante su gestión para el uso de la población en general (de la Peña-de León et al., 2017; Castillo-Retamal et al., 2020). Moreno-Manzo y Navarro-Chávez (2020) precisan que este tipo de mensajes son pertinentes para posicionar a la gestión gubernamental que los publica, pues se habla del trabajo que han realizado a su electorado. Pero solo favorecerán a los niveles de AF de sus gobiernos, si los ciudadanos comprenden que el motivo del mensaje es que se informen sobre los espacios que pueden utilizar para activarse; de lo contrario, podría verse tan solo como posicionamiento estatal.

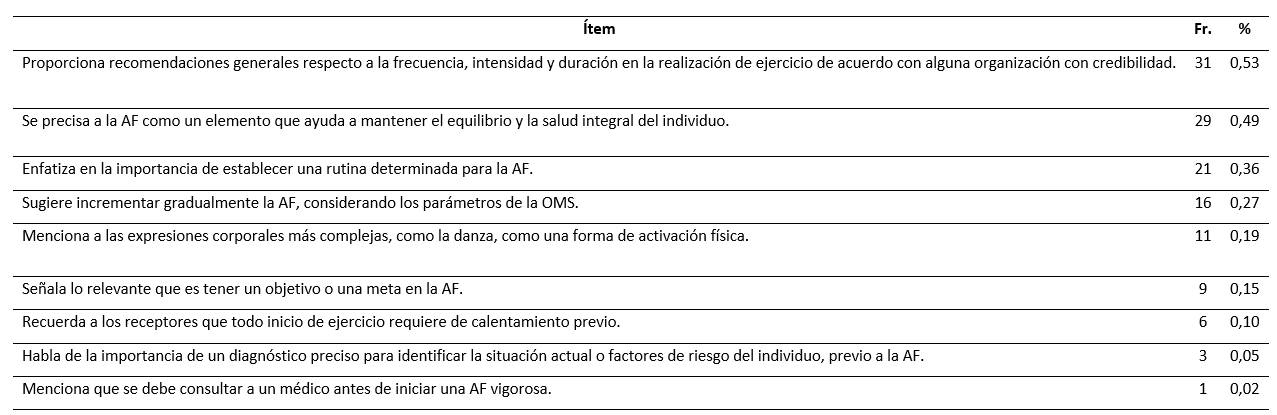

En relación con el contenido que exponen los infográficos sobre las recomendaciones que se exponen a las personas, para que realicen AF, 7 de cada 10 piezas señalan recomendaciones generales de la frecuencia, intensidad y duración con la que se debe practicar un ejercicio, de acuerdo con organismo internacionales. En contraste, solo una pieza pone énfasis en la necesidad de consultar a algún profesional que diagnostique el estado de salud de quien se interesa en comenzar con una práctica vigorosa del ejercicio estos resultados aparecen en la tabla 2. Esto llama la atención, en tanto que la propia OMS (2019, 2021), no solo menciona la AF como una opción de activarse, sino que lo considera un proceso más integral, en donde la nutrición y la asistencia médica, son cruciales para optimizar los beneficios de la AF. Entonces, habría que desarrollar una serie de infográficos que informen sobre todos los aspectos importantes a considerar para lograr una correcta AF (Tabla 2).

Tabla 2. Ejecución de la AF

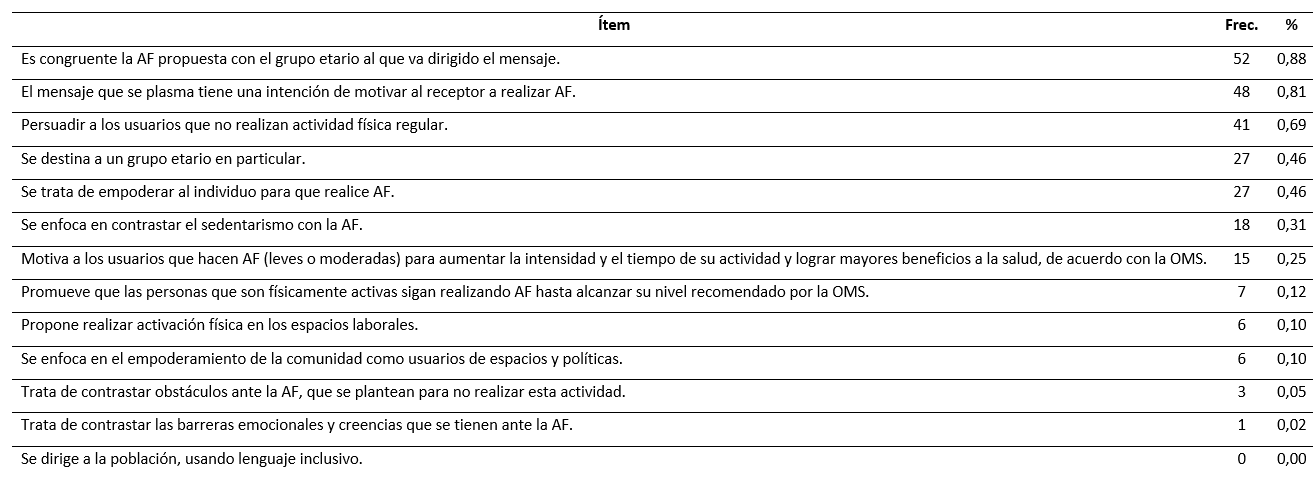

Otro elemento importante para considerar sobre la práctica de la AF es la motivación extrínseca que reciben los individuos para llevar a cabo esta acción. La tabla 3 permite ver cómo el 88 % de las piezas comunicativas analizadas, envían mensajes situados a grupos etarios determinados para que lleven a la práctica la AF, como lo propone Perea-Caballero et al. (2020). Además, hay una tendencia a incentivar a que quienes consultan las infografías, se acerquen a la AF %alrededor del 82 %. Aunque, la redacción del contenido de estos soportes visuales no considera en absoluto el uso del lenguaje inclusivo, a pesar de que hay piezas que se dirigen al público en general (Cala y Navarro, 2011); lo que en este momento constituye un área de oportunidad. Igualmente, se requiere que las entidades gubernamentales envíen mensajes que contrasten con las barreras emocionales que algunos miembros de la sociedad tienen sobre la AF (Tavarnier Morga et al., 2021; World Health Organization, 2022; Quintana Escurra, 2023) (Tabla 3).

Tabla 3. - Motivación hacia la AF

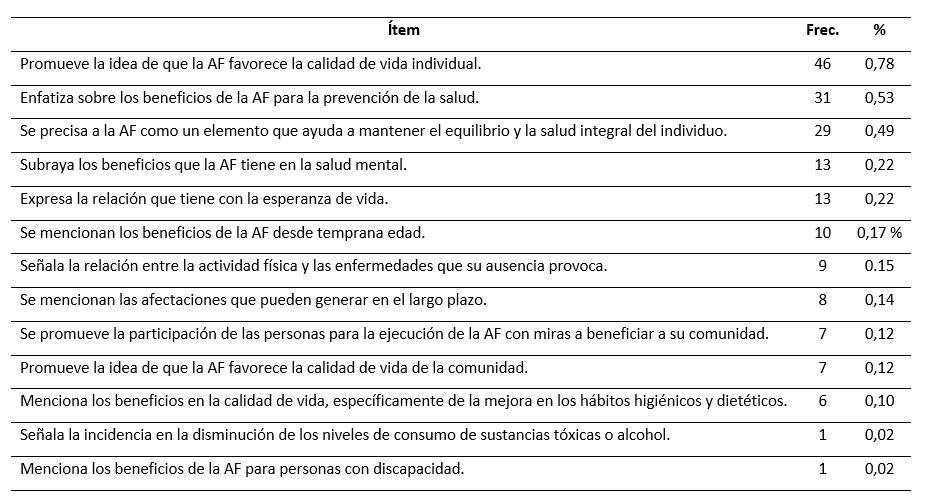

Sobre los beneficios e impacto que tiene la AF, la tabla 4 expone que el 78 % de las infografías que integran este estudio, subrayan cómo esta actividad favorece a lograr estilos de vida saludables 53 % de las piezas (Calpa-Pastas et al., 2019; Peñarrubia-Lozano et al., 2021). No obstante, sobresale la falta de promoción sobre la incidencia que tiene la AF en personas que cursan algún tipo de discapacidad que ya propusieron Muñoz Hinrichsen y Martínez Aros (2022), o como aquellos individuos que buscan disminuir el consumo de sustancias nocivas, como lo señala Valdez Méndez (2015) (Tabla 4).

Tabla 4. - Beneficios e impacto de la AF

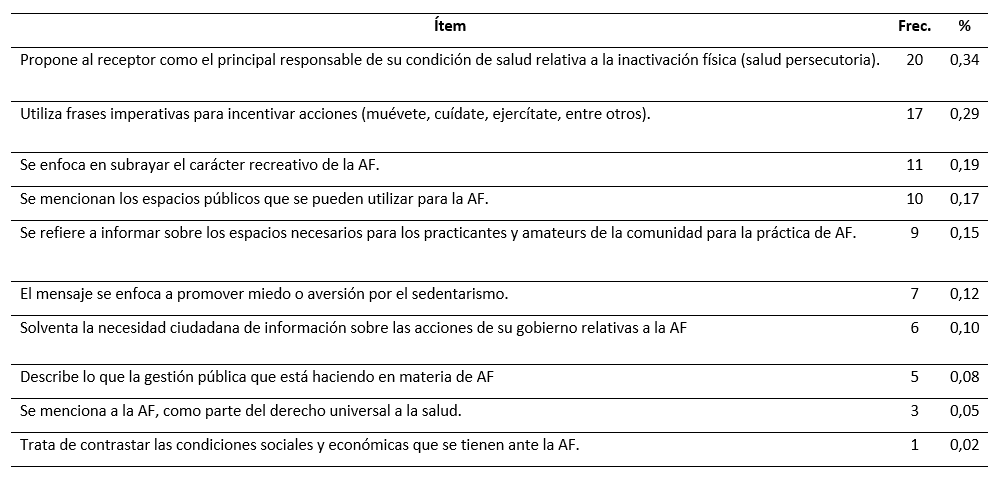

En lo relativo al Gobierno y la comunidad como promotores de la AF, en el diseño de los mensajes, predomina en dos de cada diez piezas el tono de salud persecutoria, en el que se señala al individuo como el principal responsable de su inactividad (Meinardi, 2021). Esto se combina con el uso de frases imperativas que se implementan para incentivar a los ciudadanos a la práctica de la AF. En cambio, en solo un infográfico, se aprecia que el emisor gobierno trata de atender las condiciones sociales y económicas que son factores que disminuyen las posibilidades de AF estudie la tabla 5 para más información. Habría entonces que orientar el contenido de las piezas comunicativas, a una forma de comunicación más corresponsable con el ciudadano (De La Guardia Gutiérrez y Ruvalcaba Ledezma, 2020), en tanto que el estado es quien, dentro de sus obligaciones, debe proporcionar las condiciones de seguridad necesarias para que el individuo se desarrolle plenamente (Rodríguez-Blanco, 2021), lo que incluye la infraestructura en salud y recreación, así como lograr que otras entidades se involucren en la promoción de esta actividad, como las empresas (Gómez-Chacón et al., 2018) o las instituciones educativas (Tabla 5).

Tabla 5. - Gobierno y Comunidad en la AF

CONCLUSIONES

En este documento se analizaron los mensajes que se emiten para la promoción de la AF por entidades nacionales. Se ha visto que los infográficos proporcionan recomendaciones de cómo ser un individuo activo, para disminuir el riesgo de enfermedades y mejorar su calidad de vida. A pesar de que se utiliza un tono informativo y se busca motivar al ciudadano a mantenerse activo, se determinó que prevalece una tendencia de salud persecutoria, por el tipo de oraciones y verbos utilizados en el texto del infográfico. Dejando de lado el carácter de la salud como derecho universal, y la responsabilidad que tiene el estado en proporcionar las facilidades que la comunidad requiere para subsanar sus necesidades de salud. Así, se ha atendido el objetivo a de este trabajo.

Sobre el objetivo b, se ha visto que los infográficos son unidades de información asequible de AF, aunque no muy utilizada por los gobiernos que fueron estudiados. Se utilizan títulos, se implementan imágenes y se organiza la información en bloques de datos, para que sea más compresible. Asimismo, se han identificado algunos elementos que habría que integrar en la construcción de infográficos para su mejor socialización; y concretamente, la inclusión de hipervínculos que permitan que el usuario pueda consultar información avalada por organizaciones que abordan a la AF, con el fin de una activación más segura y consciente para el ciudadano.

Esta investigación se limitó a la observación de recursos digitales publicados por gobiernos latinoamericanos en espacios digitales y que, al momento, aún se encuentran socializados en Internet. Por lo que, para futuras investigaciones es conveniente hacer un seguimiento de cohorte longitudinal de infográficos y de otros productos comunicativos digitales e impresos que integran las campañas de salud vinculadas a la AF, con la intención de hacer una valoración más pertinente de cómo se han aplicado medidas para contrastar el sedentarismo.

Hay algunas áreas de oportunidad que esta investigación ha podido identificar. Por una parte, se sugiere que se socialicen infográficos sobre AF en las distintas lenguas originarias que cada país tiene en Latinoamérica, así se podrá ampliar el espectro de impacto de la promoción para la salud. Adicional a lo anterior, se requiere que la AF se promueva en grupos minoritarios, atendiendo a sus características y necesidades, de tal manera que se desarrolle una estrategia de adopción de la AF funcional para estos sectores.

Finalmente, es necesario que se continúen haciendo investigaciones que permitan observar cómo los estados hacen esta promoción de la AF, con la intención de hacer llegar información cada vez más pertinente sobre temas de salud, que pueden afectar a una gran cantidad de población. Igualmente, hay que considerar que este tipo de recursos visuales los infográficos no solo informan, sino que ayudan a la prevención de prácticas nocivas que, en un futuro, si no se atienden, podrían llevar a graves afecciones a la comunidad en general.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Benaissa Pedriza, S. (2018). Las redes sociales como fuente de información periodística en la prensa digital española (El País, El Mundo, La Vanguardia y ABC). Index.comunicación, 8(3), 13-42. https://indexcomunicacion.es/index.php/indexcomunicacion/article/view/401

Cala, O. C., y Navarro, Y. B. (2011). La actividad física: un aporte para la salud. Lecturas: Educación física y deportes, 16(159), 1-11. https://www.efdeportes.com/efd159/la-actividad-fisica-para-la -salud.htm

Calpa-Pastas, A. M., Santacruz-Bolaños, G. A., Álvarez-Bravo, M., Zambrano-Guerrero, C. A., Hernández-Narváez, E. D. L., y Matabanchoy-Tulcan, S. M. (2019). Peñarrubia-Lozano, Hacia la Promoción de la Salud, 24(2), 139-155.

Castillo-Esparcia, A., Fernández-Souto, A. B., & Puentes-Rivera, I. (2020). Comunicación política y Covid-19. Estrategias del Gobierno de España. Profesional De La información, 29(4). https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.19

Castillo-Retamal, F., Matus-Castillo, C., Vargas-Contreras, C., Canan, F., Starepravo, F. A., y Bássoli de Oliveira, A. A. (2020). Participación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas de actividad física y deporte: el caso de Chile. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, 38, 482-489.

OMS. Edición Médica (2022). OMS revela que países latinoamericanos presentan la tasa más alta de sedentarismo. Salud Pública. https://tinyurl.com/bdze7eu9

Espinoza-Portilla, E., y Mazuelos-Cardoza, C. (2020). Desinformación sobre temas de salud en las redes sociales. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 31(2), 1-11. https://acimed.sld.cu/index.php/acimed/article/view/1498/pdf_20

De La Guardia Gutiérrez, M. A. y Ruvalcaba Ledezma, J. C. (2020). La salud y sus determinantes, promoción de la salud y educación sanitaria. Journal of Negative and No Positive Results, 5(1), 81-90. https://dx.doi.org/10.19230/jonnpr.3215

De la Peña-de León, A., Amezcua-Núñez, J. B. y Hernández-Bonilla, A. (2017). La promoción de estilos de vida saludable aprovechando los espacios públicos. Horizonte sanitario, 16(3), 201-210. https://doi.org/10.19136/hs.a16n3.1878

García-Tascón, M., Mendaña-Cuervo, C., Sahelices-Pinto, C. Magaz-González, A. M. (2021). La Repercusión en la calidad de vida, salud y práctica de actividad física del confinamiento por Covid-19 en España. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación, 42, 684-695. https://tinyurl.com/y6bstynb

Gómez-Chacón, R., Morales-Sánchez, V., Hernández-Mendo, A., y Muñoz-Llerena, A. (2018). La práctica de actividad física y su relación con la satisfacción laboral en una consultora informática. SPORT TK-Revista EuroAmericana de Ciencias del Deporte, 7(2), 35-40. https://doi.org/10.6018/sportk.343081

Gómez Figueroa, J. A. (2009). Las prácticas de la actividad física en Veracruz. Educación Física y Ciencia, 11(11), 183-189. https://tinyurl.com/bp78wcz6

Hernández-Fernández, A. y Morera-Vidal, F. (2022). Infographics, a better medium than plain text for increasing knowledge. Gráfica: Journal of Graphic Design, 10(18), 23-40. https://doi.org/10.5565/rev/grafica.204

Ladino Marín, P. C. y Prada Penagos, R. (2024). Análisis del encuadramiento periodístico en tiempos de pandemia de covid-19 en los principales diarios de Colombia: El Tiempo y El Espectador. Salud Colectiva, 20, 1-12. https://doi.org/10.18294/sc.2024.4593

Luarte Rocha, C., Garrido Méndez, A., Pacheco Garrido, J., y Daolio, J. (2016). Antecedentes históricos de la Actividad Física para la salud. Revista Ciencias de la Actividad Física UCM, 17(1), 67-76. https://revistacaf.ucm.cl/article/view/92

Meinardi, E. (2021). Educación en salud colectiva: un diálogo de saberes. Revista de Educación en Biología, 24(1), 415. https://doi.org/10.59524/2344-9225.v24.n1.31971

Monroy Antón, A., Calero Morales, S., y Fernández Concepción, R. (2018). Los programas de actividad física para combatir la obesidad y el sobrepeso en adolescentes. Revista Cubana de Pediatría, 90(3), 1-9. https://revpediatria.sld.cu/index.php/ped/article/view/393/221

Moreno-Manzo, J. M. y Navarro-Chávez, J. C. L. (2020). Factores determinantes de la reputación gubernamental: una ponderación a través del algoritmo de Saaty. Ciencia Ergo-sum, 27(1), e71, 1-14. https://doi.org/10.30878/ces.v27n1a3

Muñoz Hinrichsen, F., y Martínez Aros, A. (2022). Actividad física adaptada en el proceso de rehabilitación de personas con discapacidad: una propuesta desde la perspectiva social. Pensar En Movimiento: Revista de Ciencias del Ejercicio y la Salud, 20(1), 1-11. https://doi.org/10.15517/pensarmov.v20i1.47007

Nogueira, J., Gonçalves Rocha, D. y Akerman, M. (2021). Políticas públicas adoptadas en la pandemia de la COVID-19 en tres países de América Latina: contribuciones de la Promoción de la Salud para no volver al mundo que existía. Global Health Promotion, 28(1), 117-126. https://doi.org/10.1177/1757975920977837

Organización Mundial de la Salud. (2019). Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030. Personas más activas para un mundo más sano. https://tinyurl.com/486mxpb8

Organización Mundial de la Salud. (2020). Aplanemos la curva de la infodemia. https://www.who.int/es/news-room/spotlight/let-s-flatten-the-infodemic-curve

Organización Mundial de la Salud. (2021). Directrices de la OMS Sobre Actividad Física y Comportamientos Sedentarios.https://tinyurl.com/354vr8b3

Paredes Prada, E. T., Pérez Casanova, M. F., y Lima Rodrigues, J. A. (2020). Actividad física en adultos: recomendaciones, determinantes y medición. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 19(4), 1-16. http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/article/view/2906

Peñarrubia-Lozano, C., Romero-Roso, L., Olóriz-Nivela, M., y Lizalde-Gil, M. (2021). El desafío como estrategia para la promoción de actividad física en universitarios. Retos, 39, 58-64. https://zaguan.unizar.es/record/95740?ln=es#:~:text=10.47197/retos.v0i39.78228

Perea-Caballero, A. L., López-Navarrete, G. E., Perea-Martínez, A., Reyes-Gómez, U., Santiago-Lagunes, L. M., Ríos-Gallardo, P. A., ... y De la Paz-Morales, C. (2020). Importancia de la actividad física. Salud Jalisco, 6(2), 121-125. https://www.medigraphic.com/pdfs/saljalisco/sj-2019/sj192h.pdf

Quintana Escurra, C. E. (2023). Actividad Física y Sedentarismo en Jóvenes Universitarios de la Ciudad de Pilar. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(4), 8212-8231. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7557

Rodríguez-Blanco, V. (2021). ¿Se vulneró el Derecho a recibir información durante el primer estado de alarma en la crisis del COVID-19? Revista Española de la Transparencia, 12, 227-246. https://doi.org/10.51915/ret.136

Valdez Méndez, S. F. (2015). Fomento de la actividad física en México. Una política pública inacabada. Gestión y Política Pública, Volumen temático 2015, 27-54. https://doi.org/10.29265/gypp.v0i0.118

World Health Organization. (2022). Global status report on physical activity 2022. World Health Organization.

Conflicto de intereses:

Los autores declaran no tener conflictos de intereses.

Contribución de los autores:

Todos los autores han participado de forma activa en la redacción del trabajo y análisis de los documentos.

![]()

Esta obra está bajo una Licencia CreativeCommons (CC) 4.0. (CC BY-NC-SA 4.0) Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

Copyright (c) 2024 Paola Eunice Rivera Salas